深静脉血栓科普系列一

发布时间:

2022-05-20

来源:

深静脉血栓科普系列一

无形杀手是什么?

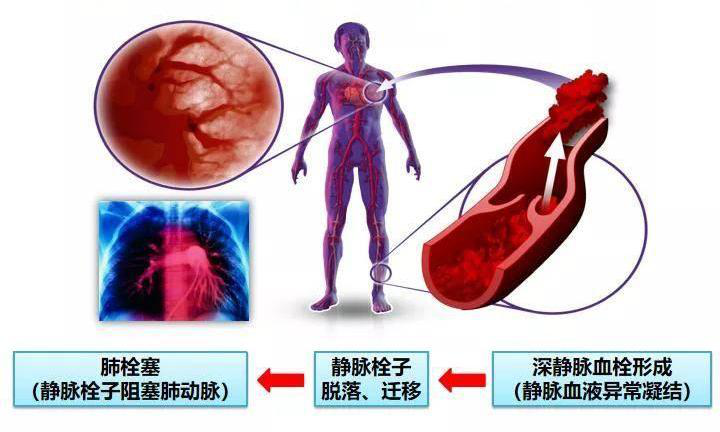

姓名:静脉血栓栓塞症(VTE)

职业:世界三大血管杀手

外表:人体静脉中形成的血块

出没地:多见于腿部及肺部

神助攻:血流迟缓、血液高凝状态、血管内膜损伤

手下两员猛将:

深静脉血栓(DVT)形成:易导致PE,血栓形成后综合征

肺栓塞(PE):尤为凶险,危及生命

静脉血栓栓塞症(VTE)是公认的患者的常见“杀手”,包括深静脉血栓(DVT)形成及肺栓塞(PE)。然而由于80%的深静脉血栓形成无临床表现,70%的肺栓塞是在死亡后发现,故其也被称为“沉默的杀手”。

深静脉血栓真有那么可怕吗?

当然!专家说了,深静脉血栓具有“三高一低”特点,高发生风险、高死亡率、高漏诊率、低检出率。

高发生风险

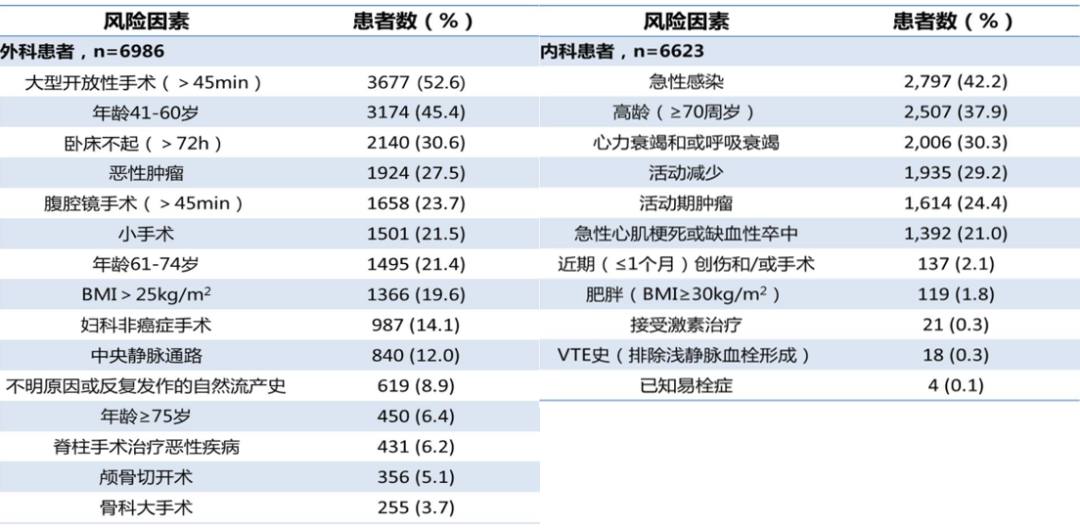

2019年1月,王辰、翟振国教授团队在国际权威杂志CHEST发文《内科和外科住院患者VTE风险特征和预防,中国住院患者静脉血栓栓塞症风险特征的确定(DissolVE-2)》,研究结果显示:中国内科住院患者36.6%为VTE发生的高风险人群;外科住院患者中32.7%处于VTE发生中危风险、53.4%处于高危风险。

高死亡率

肺栓塞的致死率和致残率都很高。新近国际注册登记研究显示,肺栓塞7天全因病死率为1.9%-2.9%,30天全因病死率为4.9%-6.6%。

高漏诊率

深静脉血栓常常深藏不露,发病隐匿,而且当发展成肺栓塞等严重状态后,不像心肌梗死的栓子那样“敢作敢当”,容易被医生揪出来。有些人早期症状很隐蔽,往往首先因为晕厥、咳嗽、呼吸困难、胸痛、咯血等表现就诊,这些症状会引导医生首先往心脏病、肺部感染性疾病方面找原因,它就这样混淆视听,麻痹医生,所以常常逍遥法外。

深静脉血栓的罪魁祸首?

经典的深静脉血栓形成的三角理论认为:

血流迟缓

血液高凝状态

血管内膜损伤

这三要素只要有一要素存在,就可导致血栓的形成。

如年龄增大、血液粘稠度增高、血压增高、血脂增高等,这些人容易发生深静脉血栓形成。最常见的诱发因素是制动。我们知道,下肢的血液是要通过小腿肌泵收缩回流到心脏,如果制动,小腿肌泵就不能收缩,血液回流困难,导致血栓形成。

制动的原因最多是手术后,尤其是骨科手术。骨科的病人往往手术后需要卧床休息,制止运动。关节置换手术,如膝关节置换、髋关节置换手术之后发生深静脉血栓的几率非常高,大概有40%-80%。其他外科手术,术后也有20%-40%发生DVT。

孕产妇比非孕妇发生深静脉血栓要多6到10倍。另外,肿瘤病人容易发生深静脉血栓,大概有20-30%的肿瘤病人会发生深静脉血栓形成。

乘坐长途飞机也容易发生DVT,长期困在一个狭小的空间且不活动,很容易发生血流缓慢,这也是我们常见的“经济舱综合征”。VTE引起的死亡已经占长途旅行死亡原因中的第二位。

深静脉血栓的评估

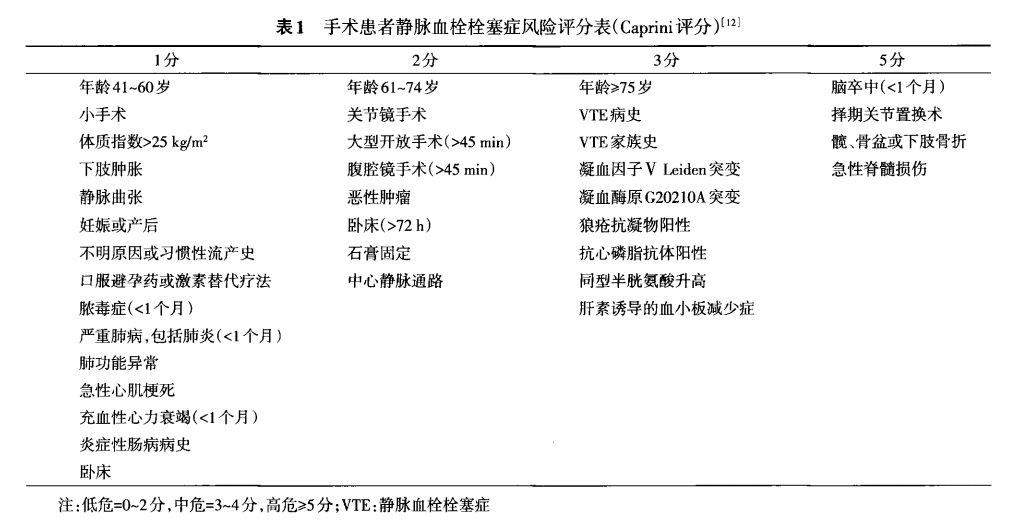

临床工作中,为了简便、准确的筛选出VTE风险人群,一般会采取Caprini评估量表和Padua 评估量表来找出可能发生深静脉血栓的患者,并施以早期的干预和预防措施。

Caprini评估量表:包含了大约40个不同的血栓形成危险因素,基本涵盖了外科手术和住院患者可能发生VTE的所有危险因素,通过这些危险因素对患者进行VTE风险评分。评分为中危及以上的患者就需要物理联合药物预防深静脉血栓形成。

Padua评估量表:是非手术患者常用的VTE风险分级评估模型,依据总评分对患者 VTE风险进行分类。评分为高危的患者就需要物理联合药物预防深静脉血栓形成。

深静脉血栓的早期预防

基础预防

多喝水,并戒烟、戒酒,控制好血糖、血脂;

卧床期间定时变换体位,可以尝试做一下脚踝屈张运动、膝盖伸缩运动等;

避免在膝下垫硬枕和过度屈髋,病情允许时可抬高患肢,促进静脉回流。

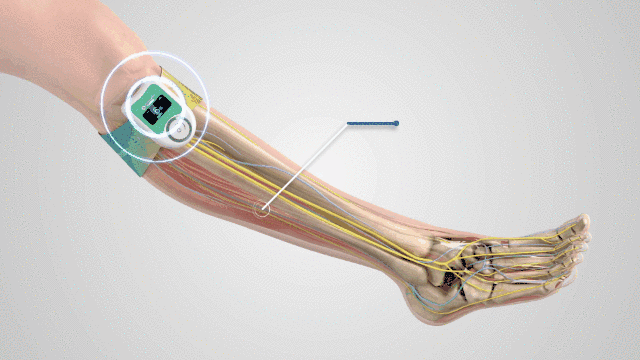

物理预防

物理预防是预防下肢深静脉血栓形成的重要措施之一,可遵医嘱使用神经肌肉电刺激器,间歇充气加压装置和静脉足底泵。

迪卫替®神经肌肉电刺激器通过神经肌肉电刺激技术(NMES)刺激腓总神经,使小腿和足底肌肉群产生节律性收缩舒张活动,模拟人体正常活动时的生理状态,形成“肌肉泵”效应,有效挤压下肢血管,加强泵血效率;提高下肢静脉、动脉和微循环血流速度、促进淋巴回流,达到预防深静脉血栓形成、消退水肿、促进伤口愈合的综合作用。

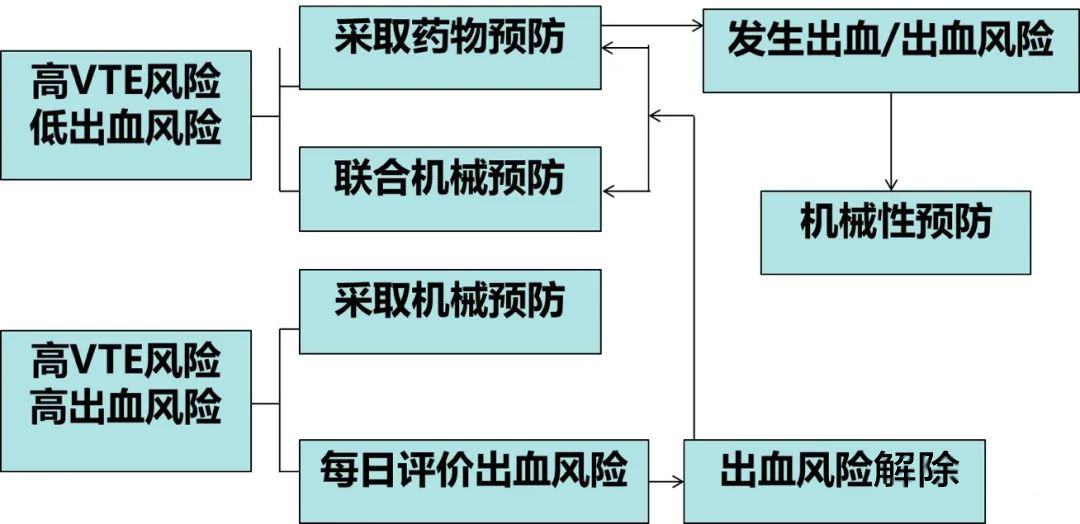

指南建议,相对于抗凝药物,物理预防出血风险较小,所以针对有出血风险因素的人群,可以优先使用物理预防深静脉血栓形成,等待出血风险解除后,再联合药物进行预防。

药物预防

有必要时可遵医嘱应用抗凝药物,预防血栓的形成,常用预防药物包括普通肝素、低分子肝素、利伐沙班等。

上一页

下一页

相关新闻